Il a fallu attendre 1982 pour qu’une femme, Bertha Wilson, ait un siège à la Cour suprême, et l’année 2000 pour qu’une femme, Beverley McLachlin, devienne juge en chef. Bien d’autres premières suivront.

Comment sont nommé.e.s les juges ?

Il incombe au gouvernement de nommer les juges (via un comité consultatif, le cabinet et le premier ministre). Les juges viennent souvent des cours supérieures provinciales ou territoriales. Leur région du pays, leur genre, leur champ d’expertise (p. ex. : droit pénal, droit civil…) et un bilinguisme fonctionnel entrent en ligne de compte dans leur désignation.

Afin de créer un équilibre entre le droit civil, hérité de la France et en vigueur au Québec, et la common law en vigueur ailleurs au pays, trois juges doivent obligatoirement venir de la tradition du droit civil – donc du Québec. Généralement, trois autres juges viennent de l’Ontario, deux de l’Ouest ou du Nord et un de l’Atlantique.

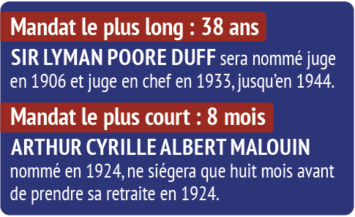

Un mandat a une durée moyenne de 12 ans. Les juges doivent prendre leur retraite à 75 ans.

Parmi les juges de la Cour suprême, qui est…

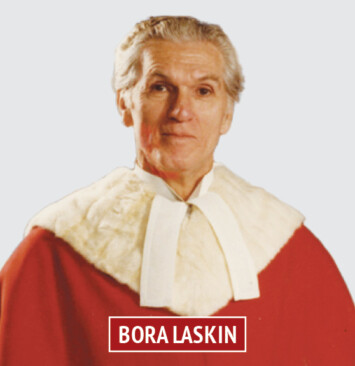

- … la première personne de confession juive ?

Bora Laskin, de Thunder Bay (Ontario), nommé en 1970. Il est devenu par le fait même le premier juge de la Cour suprême à ne pas être de descendance britannique ou française.

- … la première femme nommée ?

Bertha Wilson, nommée en 1982, soit 107 ans après la création de la Cour suprême.

- … la première juge en chef ? Beverley McLachlin, nommée en 1989 et première femme à devenir juge en chef, de 2000 à 2017. Elle est aussi la troisième femme à être nommée juge à la Cour suprême. Elle a séjourné plus de 28 ans à la Cour suprême, et est la personne qui a occupé le poste de juge en chef le plus longtemps.

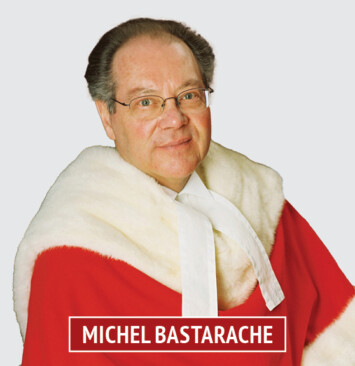

- … la première personne acadienne ?

Michel Bastarache, nommé en 1997, qui reprend le siège de Gérard LaForest (originaire de Grand-Sault, N.-B) à sa retraite. Né à Québec d’un père acadien, il s’est installé au Nouveau-Brunswick au début de sa carrière.

- … la première personne franco-ontarienne ?

Louise Charron, de Sturgeon Falls, nommée en 2004.

- … la première personne francophone de l’Ouest ?

Mary T. Moreau, Franco-Albertaine nommée en 2023. Elle est aussi la première femme à avoir été juge en chef de la cour supérieure de l’Alberta.

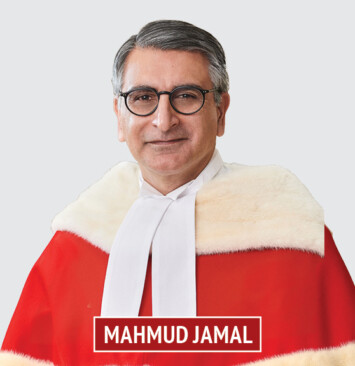

- … la première personne issue d’une minorité raciale ?

Mahmud Jamal, nommé en 2021. Il est né au Kenya.

- … la première personne autochtone ?

Michelle O’Bonsawin, Abénakise et Franco-Ontarienne nommée en 2022.

D’accusé à registraire

En 1980, le Franco-Manitobain Roger Bilodeau est arrêté pour excès de vitesse et reçoit une contravention de 35 $, sur laquelle il est indiqué qu’il est possible de contester le constat.

La convocation est en anglais. La Highway Traffic Act l’est aussi. Pourtant, selon la Manitoba Act, les lois manitobaines doivent être écrites en français et en anglais.

Ce détail n’échappe pas au fautif, étudiant en droit, de surcroit. Depuis 1890, en fait, le Manitoba ne rédige plus ses règlements en français.

Roger Bilodeau interjette appel devant la Cour suprême en 1986. Il doit payer son billet d’infraction, mais remporte la cause voulant que les lois manitobaines soient écrites dans les deux langues.

Roger Bilodeau fera un retour à la Cour suprême, mais cette fois comme registraire, de 2009 à 2020.

Des juges pas toujours d’accord

Les juges n’ont pas à s’entendre sur les motifs ou les conclusions d’un jugement. Tout juge « dissident » doit simplement s’expliquer dans la décision.

Ces dissidences sont parfois avant-gardistes.

Par exemple, en 1993, Claire L’Heureux-Dubé contribue à la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles. Elle est d’ailleurs reconnue comme étant une grande dissidente, ayant émis des objections dans plus de 60 % des jugements auxquels elle a participé. Suzanne Côté, Marie Deschamps, Bora Laskin et Bertha Wilson sont aussi reconnus pour leur haut taux de dissidence.

Pour en savoir plus sur la Cour suprême, suivez notre série. Cette initiative de Réseau.Presse et de l’Alliance des radios communautaires du Canada est possible grâce au soutien financier du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien du gouvernement du Canada.